2024年6月11日,中国载人航天工程首任总设计师、2003年度国家最高科学技术奖获得者王永志逝世。

巨星陨落,心里好痛啊!国失栋梁,我辈失良师!

一

2010年2月24日,我作为解放军报社记者,在为参加全国“两会”采访做准备的时候,看到第十一届全国政协委员的名单里有中国工程院院士王永志,心里为之一动,我想采访他。作为闻名遐迩的大科学家,他一定很忙,可我还是想试试。

那天下午临下班时,我拨通了王院士的电话。待我说明意图后,王永志在电话中愉快地表示:“好啊!让我准备一下吧。”

王院士的话让我感到格外亲切,忐忑不安的心情顿时轻松了许多。

他接着说:“请你把具体要求、设想发到我邮箱好吗?”

过了片刻,王院士将他的邮箱发到我的手机上。

当晚22点35分,我将采访提纲以及相关资料发到他的信箱。

第二天早上5点18分,我的手机突然响了起来。

是王院士发来的短信:“对不起,因误操作,邮箱被清空了,请尽快再发一次。谢谢!”

我赶忙起床,准备再给他发邮件。还没有来得及打开电脑,又接到王院士的第2条短信:“邮件找到了,不用再发了。”

两条短信,让我眼睛一热,心中充满感动。当即给王院士发了第2封邮件:“接到您的两条短信,让我十分激动。昨天冒昧打电话给您,没想到您今早5点多钟就开始工作,并发信息给我。这种敬业精神令人敬佩!您如此谦逊的品格,‘准备一下’‘对不起’‘谢谢’等用语,让人感到温馨愉悦。

我在当天的日记中写道:这个小小的细节,让我明白了什么是真正的大师。

二

3月4日上午,王永志接受了我的专访。他慈祥、谦和,淡定,举手投足间,透出一位大师的学识和涵养。

王永志谈话开门见山。他说:科学说到底就是创新。而创新绝不仅仅是个标签,它是要承担风险的。做一个创新型人才,不仅要有勇气,更要有底气。

王永志以古今中外一些科学家的遭遇,给我讲述,要创新,首先要有挑战传统的勇气。

历史上有多少杰出的科学家在不被理解和认可的时候受到责难甚至迫害?作为科学家,你就要有面对这个强大压力的承受力,要有坚持真理的勇气和底气。

他列举了一些典型事例说,现在一些地方是事事围着领导转,看领导的眼色行事,那不是真正对领导负责,更谈不上创新。

你搞科学,搞研究,就要对事实、对科学负责。当然这个勇气,这个讲真话,这个坚持原则是建立在你对客观事实的充分调查研究,对客观规律把握的基础之上的。否则,你哪来的底气?

其实,王永志的经历就是最生动的佐证。

作为中国运载火箭技术研究院第6任院长,他为成功研制我国第一枚长征二号捆绑式大推力运载火箭并首次发射试验搭载国外用户卫星获得圆满成功,做出了不可磨灭的贡献。

而他这位杰出创新型人才的涌现也颇具戏剧性。早在1964年,王永志参与我国自行设计的中近程火箭第一次飞行试验。

计算火箭的弹道时,发现射程不够,当时多数人的意见是多加一点推进剂,但是火箭的燃料贮箱有限,再也“喂”不进去了。

在此关头,惯于“逆向思维”的王永志提出:从火箭体内泄出600公斤燃料,导弹就能达到预定射程。

本来火箭能量就不够,还要往外泄?在场的“权威”认为是天方夜谭。王永志不甘心,鼓起勇气找到时任发射场技术总指挥的钱学森,谈了自己的想法。

钱学森听后,马上把火箭总设计师叫过来叮嘱道:“那个年轻人的意见对,就按他的办!”果然,导弹泄出部分推进剂后射程增大了,连打三发,都进入了目标区,试验取得成功。

听王永志讲他幸遇钱学森的经历,我说:如果您当时迷信权威,那中国就少了一个科学家。

他幽默地说,那时我也是年轻气盛啊!失败了,自己一个人身败名裂。成功了,对国家和民族是个贡献!

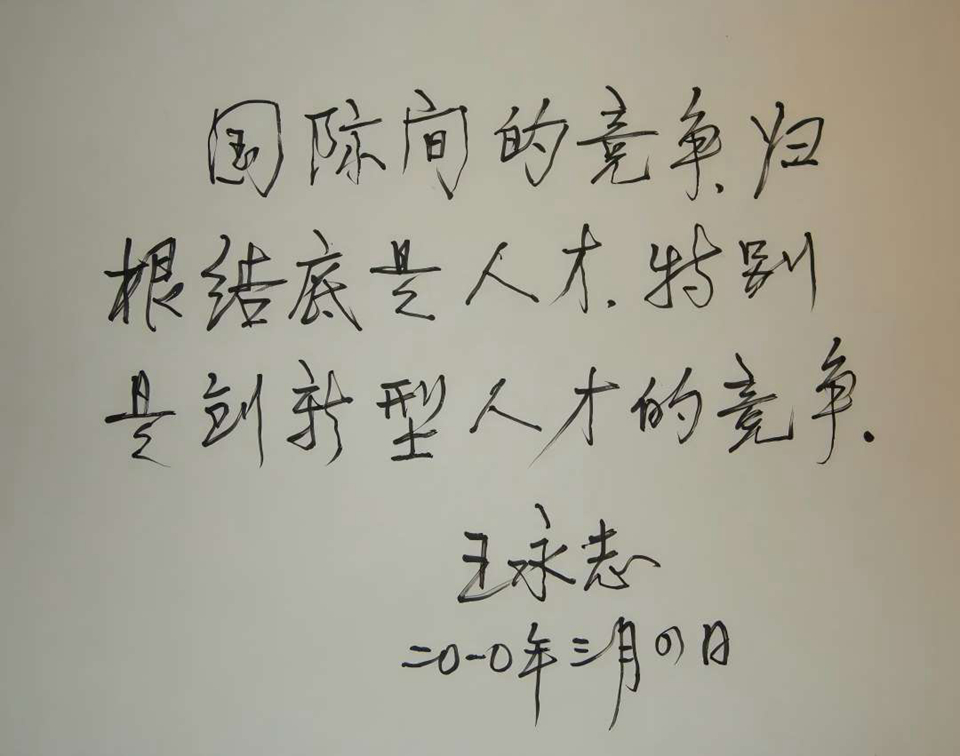

那次采访,王永志为我留言:国际间的竞争,归根结底是人才,特别是创新型人才的竞争。

三

任何一位非凡人物的辉煌,都有迹可循。

王永志出身寒门,从小就极有志气,酷爱读书。

7岁的时候,他好不容易争取到读书的机会,到离家8里地的八面城镇南街小学念书。

那时的农村,交通闭塞,他早出晚归,每天穿行在乡间小道,要过一条小河,还要防止野兽袭击。

春夏秋冬,风雨无阻,从未迟到。家里没有钱买格尺,他找来秸杆,从中间劈开来,削整平滑后当尺用。没有钢笔,就在秸秆杆上面安一个笔尖作钢笔用。

东北的黑土地滋养着王永志,他为读书付出加倍的艰辛,也养成了勤于思考的习惯。

比如,他跟着家人种庄稼,就在琢磨,为什么一年有四季?为什么庄稼春天播种,秋天收获?在学校,他常把生活中遇到的问题记下来,向老师请教。

一次,数学课老师为测验学生的分析能力,出了10道考题,70位同学只有他得了满分。

1949年12月,王永志被保送入东北实验中学就读。这里良好的学习环境,培养了他对科学的热爱。

一次,老师在课堂上讲到一个神奇的故事,说的是东北工学院院长靳树良的趣事。他原是本钢总工程师,他的炼钢技术可谓炉火纯青。

来工学院当院长后,依然痴迷本行,经常透过办公室的窗户观察炼钢炉冒烟的情形,从冒烟的颜色就能判断钢铁的含碳量,知道哪个炉可以出钢了。

这样引人入胜的课,对王永志的影响是终身的,他随即找来《世界科学家小传》,了解科学家的学习方法,生活态度和人生理想……

王永志回忆这段求学经历时说:“老师的每一堂课均经过精心准备,都能激起我对知识的渴望。”这些都为王永志后来的脱颖而出,打下了坚实的基础。

四

1992年9月21日,中央决定实施以“921”为代号的我国载人航天工程。

载人航天是尖端科学的集成,需要众多学科的科技人员和各行各业的共同奋斗。选择执掌帅旗的总设计师,不仅要求对祖国赤胆忠诚,对事业顽强执着,而且要求具有较高的学术造诣和水平,有科学严谨、坚持原则、协调处理问题的能力。

历史选择了王永志。他被任命为总设计师,成为中国载人航天工程的技术领军人物。王永志不负众望,主导做出一系列从实际出发的重要决策。主着陆场由河南黄泛区改址为内蒙古草原,就是一例。

实施载人航天工程,是一件破天荒的伟大壮举。工程指挥部组织人员对河南、四川、辽宁、内蒙古、甘肃和新疆等理论上适宜作着陆场的地方,进行大规模实地勘探,拟定主着陆场选在河南开封至驻马店以东约200千米、宽约100千米的地区内,具体中心点待详细勘察后再定。

王永志与时任国防科工委副参谋长赵起增率队进行实地勘察,发现该地区人口密度每平方米达600人。

飞船降落前需要疏散群众,而初期的着陆场面积要求2160平方千米,每次飞船着陆的那天要疏散130万人。

这实在太扰民了。怎么办?选址方案已经报中央批准。再提出来要改,涉及一系列问题,往哪里改?轨道倾角、搜索救援回收的设施和设备配置,测控通信系统的布局都要变……

对此,王永志说:我们不能因为中央已经批准,就不改了。

中央批准的原方案是基于我们以前的工作。既然现在我们勘察发现了新的问题,就要实事求是地拿出我们的观点……他主持召开航天员系统、飞船系统、火箭系统、测控通信系统和着陆场系统总设计师联席会议,广泛听取大家意见,并率队直奔内蒙古大草原进行实地勘察,最后确定四子王旗阿木古郎牧场地区为主着陆场,这里每平方公里7.9人……

随后,他随国防科工委领导向中央专委会汇报飞船主着陆场更改方案。经过讨论,中央批准了这一方案。

王永志说:作为一个科学家,最重要的是尊重科学,实事求是。这才是真正对事业负责,对党和人民负责……

五

1999年11月20日,“神舟一号”无人飞船升入太空并绕地球14圈后准确返回着陆场。王永志异常兴奋。

他说:“第一发就打了个十环……我心中的一块石头落地了,对后续的工作我充满了信心。”

2003年10月15日,一个载人史册的日子,中华民族的千年飞天梦想终成现实。

为了这次开创记录的飞行,王永志夜以继日,殚精竭虑。

除了协调各系统顺畅运行外,他多次深入航天员训练中心调查研究。

2001年11月,航天员第一次到酒泉卫星发射中心进行体验,他鼓励大家:“神舟”飞船是航天科技宝塔上的王冠,航天员就是王冠上的明珠。

现在,数万人日夜奋战在一线,就是为了把这座宝塔砌结实,好让它早日托举明珠飞上太空!”

王永志善解人意,满腔真诚地为大家鼓劲。

载人飞船上天之前,他和航天员会面。他说:“照理说,第一艘飞船的乘员,应该是我们这些总设计师们。

我们造的飞船,应该首先由我们试飞上天,但我们的体能和反应远不如你们,无缘上天。

你们航天员是从飞行员中精挑细选出来的,是国家的宝贵财富,要绝对保证你们的安全。”

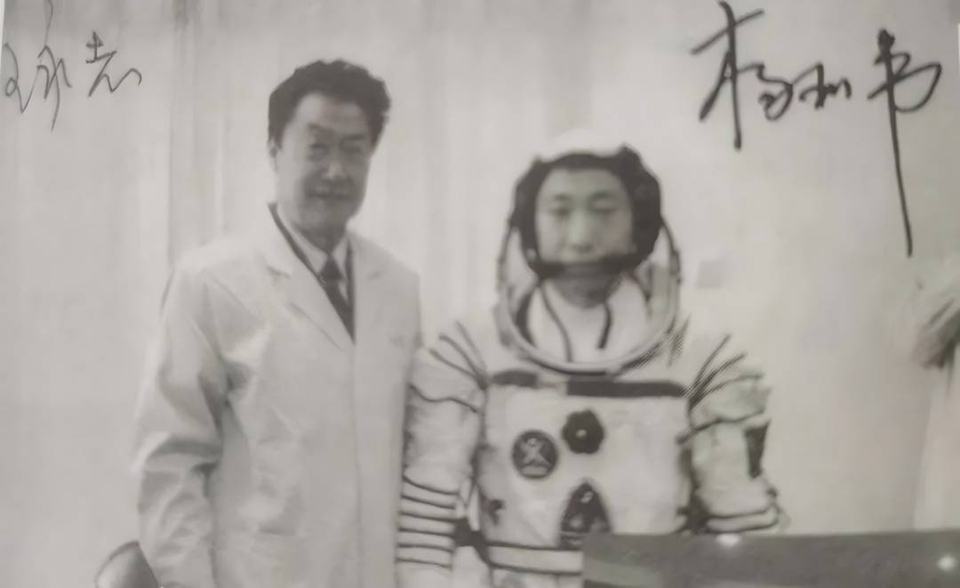

他与即将出征的首飞航天员杨利伟合影,为杨利伟加油和鼓劲。

2003年10月15日,“神舟五号”成功发射。

16日6时23分,“神舟五号”成功返回地面。

党和国家领导人在第一指挥厅和载人航天工程指挥、技术人员等一起迎接航天英雄的归来。

当杨利伟乘坐专机从着陆场返回北京时,王永志亲临机场迎接。

见到杨利伟神采飞扬地走下飞机,看到群众热烈欢迎的场面,王永志落泪了。11年啦!在党中央的坚强领导下,在全国人民的团结协作下,“神舟五号”载人飞船将将千年飞天梦写在了太空,让14亿中国人民扬眉吐气。

王永志终于完成他有生以来参与的责任最重、压力最大的一项宏伟工程。

2004年2月20日,庄严的人民大会堂,王永志获得国家最高科学技术奖。

2010年1月30日,国际天文学联合会发布68448号小行星通报,将永久编号为46669的小行星命名为“王永志星”……

王永志逝世的第二天,我在朋友圈看到疯传的一首诗,是我国载人航天工程总设计师王永志院士原助理李少余先生写的《星座》:

沉痛悼念敬爱的王永志总设计师

天地间刚刚抚平

万千学子命运琴弦

万舟竞发不屈呐喊

一张一弛一年一度

有的却成为永远

一声惊雷巨星陨落

你举起一座星辰

用星光点亮我的青涩

我从遥望

走近一个来电的雨夜

可我们谁也无法防备

时间的无情偷窃

太突然

上午还好好的

怕见面

怕悲伤难抑疯狂汹涌

怕画面静止失去颜色

因为这是人世间最无奈的永诀

你举起一座星辰

绣上鲜艳的五星红旗

你把滚滚雷声

留在了你热爱的祖国

可我只剩下用铭记去仰望

那颗永久编号46669号的星座

是啊,

人们以各种方式缅怀和纪念这位功勋卓著的科学家。

他的英名和业绩

载入史册,光耀千秋。