在3月4日十四届全国人大三次会议的新闻发布会上,大会发言人娄勤俭对DeepSeek公司给予高度评价。该公司在人工智能领域的重大进展,是中国企业创新突破的缩影,展现了中国科技发展的创新与包容。娄勤俭指出,如同安卓系统和 ARM 技术凭借开源和开放协作获得市场认可,以DeepSeek为代表的中国科技企业坚持创新、开放共享,为世界贡献“中国智慧”,推动人工智能技术全球应用。

DeepSeek人工智能大模型的突破,是中国新质生产力快速发展的生动体现。新质生产力以创新驱动、技术密集、高附加值为特点,正成为中国经济高质量发展的新引擎。

从 “跟跑” 到 “领跑” 的跨越

2025年《政府工作报告》强调“因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系”,推动科技创新与产业创新融合,推进新型工业化。自“新质生产力”在 2024年《政府工作报告》首次提出后,一年来,中国经济在新质生产力推动下向 “质” 飞跃,传统产业升级与新兴产业突破并举。

在浙江平湖长城汽车车间,100多台工业机器人协同作业,每 198秒生产一辆汽车。工业制造中,人形机器人应用日益广泛,不仅满足柔性生产需求,还将拓展至家庭服务、医疗护理等领域。人工智能与大数据融合,加速工业、能源、文旅等行业智能化转型。全国人大代表、海尔集团CEO周云杰建议,夯实工业大模型发展基础,发布国家级工业场景图谱等,为人工智能在工业领域应用提供支撑。

第七届进博会上展出的eVTOL飞行器吸引观众。 富宇 摄

2024年,中国新能源汽车年产销突破1000万辆,出口超200万辆,全球市场份额达 65%,固态电池装车和城市智能驾驶商业化,标志着中国新能源汽车产业链从“跟跑”转向“领跑”。

新质生产力也为传统产业注入活力。广东佛山陶瓷企业引入AI 视觉检测系统,质检速度从每分钟5片提升至120片,准确率达 99.9%;河北钢铁集团通过工业互联网平台整合设备数据,吨钢能耗下降 12%。2024年,中国制造业技术改造投资增长18.3%,显示传统产业 “智改数转” 成效显著。国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权表示,培育新动能需科技创新发展新质生产力,同时重视传统产业改造升级,实现 “老树发新枝”。

系统思维破解 “卡脖子” 难题

过去一年,中国科技创新成果丰硕:深地塔科1井刷新亚洲最深纪录,“中国天眼” 发现脉冲星超1000颗,嫦娥六号完成月球背面采样返回。世界知识产权组织数据显示,中国全球创新指数排名从 2012年的第34位跃升至 2024年的第11位,PCT 国际专利申请量连续五年全球第一。

在关键技术领域,中国科研人员以系统思维攻克 “卡脖子” 难题。“本源悟空” 量子计算机上线,朱雀三号火箭完成垂直起降试验,深中通道开通,这些首创成果彰显中国创新实力。

然而,科技创新与产业升级仍面临挑战。中国经济转型遭遇技术壁垒、人才短缺和市场竞争,高端芯片、人工智能核心算法等关键技术仍需突破,知识产权保护、数据安全等问题也亟待解决。在产业升级方面,传统制造业面临成本上升和人口老龄化压力,但通过技术改造和创新驱动,正逐步向高端制造、绿色制造转型。

中央经济工作会议将 “以科技创新引领新质生产力发展” 列为 2025年重点任务。全国人大代表、海信集团董事长贾少谦认为,强化企业科技创新主体地位,推动科技与产业创新融合是关键。他建议建立企业实验室差异化评价机制,打通科技成果转化的 “最后一公里”。

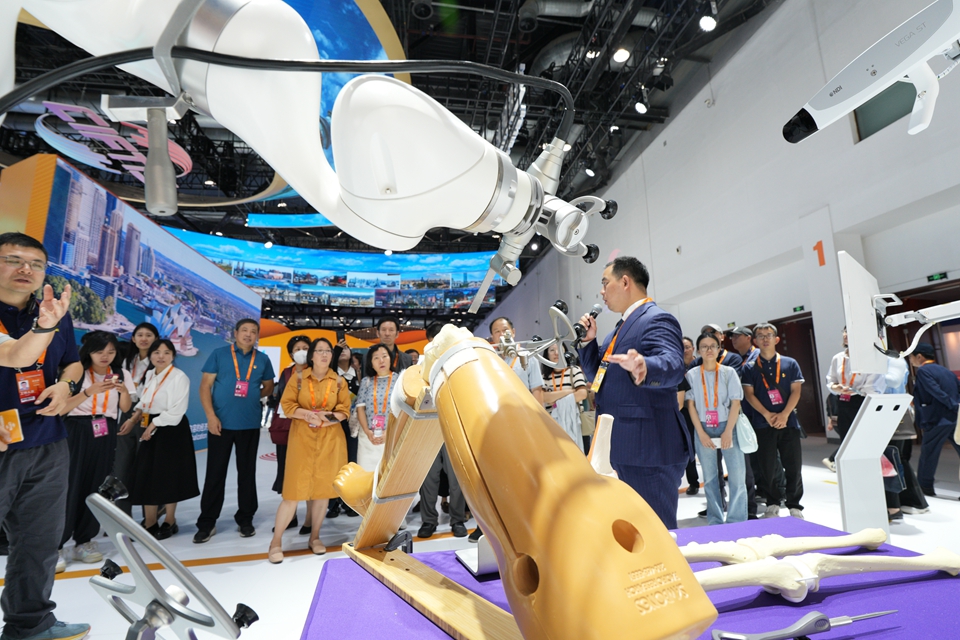

第七届进博会上展出的机器人吸引观众。 富宇摄

民营企业创新激发新动能

2025年初,从Deepseek的技术突破到春晚人形机器人亮相,再到数字技术赋能的电影《哪吒之魔童闹海》,民营企业创新成果频出。国家发展改革委数据显示,2024年民营经济贡献 65%的发明专利、70%的技术创新成果,80%的“专精特新”小巨人企业和 92% 的国家高新技术企业来自民营企业,民营企业已成为新质生产力发展的核心力量。

年初的民营企业座谈会聚焦前沿领域,体现国家对科技型民企的重视。中国工程院报告显示,民企在量子计算、类脑芯片等领域研发投入增速超30%,高于全国平均水平。以人形机器人为例,优必选、达闼等民企主导国内80%的核心技术研发。中国超大规模市场为民营企业创新提供广阔应用空间。

黄汉权指出,中央经济工作会议强调扩大内需,民营企业应抓住机遇。

两会期间,产业界代表委员围绕产业协同和民生需求,为民营企业发展新质生产力建言献策。全国人大代表、大连华锐重工副总设计师孙元华建议加快装备机械行业智能化国家标准制定;全国人大代表、江苏综艺集团董事长昝圣达提出实施银发科技专项计划,打造“智能机器人养老社区”示范项目,推进标准化体系建设,提升国内养老服务水平并参与国际竞争。

开放创新汇聚科技发展新势能

今年全国两会,新质生产力成为核心议题。全国政协委员黄群慧表示,新质生产力发展依赖高水平开放,需集聚全球创新要素,优化产业链合作,打造一流营商环境,如在人工智能、量子计算等领域试点 “科技移民” 计划,建设知识产权证券化、碳金融等新型交易市场。全国人大代表、三峡大学校长黄艳主导的“数字孪生长江”项目,融合全球技术与本土需求,提升水利治理效率,为长江经济带发展提供智慧支持。

核心技术攻关是新质生产力的基础。黄艳运用数字孪生技术赋能传统行业,在汉江秋汛中,“数字孪生汉江” 平台精准模拟水库调度,优化防洪方案,体现技术应用价值。这背后是三峡大学与长江水利委员会共建“智慧水利”产业学院,实现“人才链 — 创新链 — 产业链”融合,为新质生产力培育提供范例。

2024年服贸会上展出的全球首款搭载人工智能深度学习技术的骨科手术机器人ROPA,手术控制精度突破亚毫米级别,仅为0.6毫米。 富宇 摄

绿色发展是新质生产力的内在要求。全国政协委员、中国铁道建筑集团董事长戴和根提出,建筑业应以绿色科技创新推动城市更新与“双碳”目标协同,通过新材料应用和碳排放监管体系构建,实现建筑低碳改造。中国铁建等企业已开展零碳改造实践,戴和根建议政策鼓励科研投入,明确技术标准,推动绿色技术市场化。

传统产业是新质生产力转型的重要阵地。全国人大代表、江苏捷锋帽业现场管理员张兆丽表示,服装纺织业要实现高质量发展,需推进智能化转型、数字化变革。其所在企业通过“互联网 +”技术,将传统运动帽升级为“智慧帽”,开拓新市场。

新质生产力的发展,是“开放—技术—产业—民生”的协同变革。从全球视野的战略布局到流域治理的技术实践,从绿色建筑的创新探索到传统产业的智能升级,政策与市场正形成合力。未来,新质生产力的持续突破需打破学科与行业界限,完善科技成果转化机制,引导资本投入硬科技领域,构建 “科技突破—产业升级—民生改善” 的良性循环,使其成为经济社会高质量发展的核心动力。(记者 韩鹏飞)

中宏网版权申明:凡注有“中宏网”或电头为“中宏网”的稿件,均为中宏网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“中宏网”,并保留“中宏网”的电头。