中宏网北京8月18日电(记者 吕丽明 康书源)在全球经济绿色低碳转型的大趋势下,我国正加速推进生态文明建设和绿色经济发展。北京作为首都,从“APEC 蓝”成为“常态蓝”,到“千园之城”推窗见绿,从能源结构“去煤化”到绿色经济蓬勃兴起,京华大地生态底色持续擦亮。

在2025年全国生态日活动期间,本网记者分别走进首钢园、北京槐房再生水厂及南中轴国际文化科技园,探寻北京绿色低碳发展之路。

百年老钢厂变身文化产业园

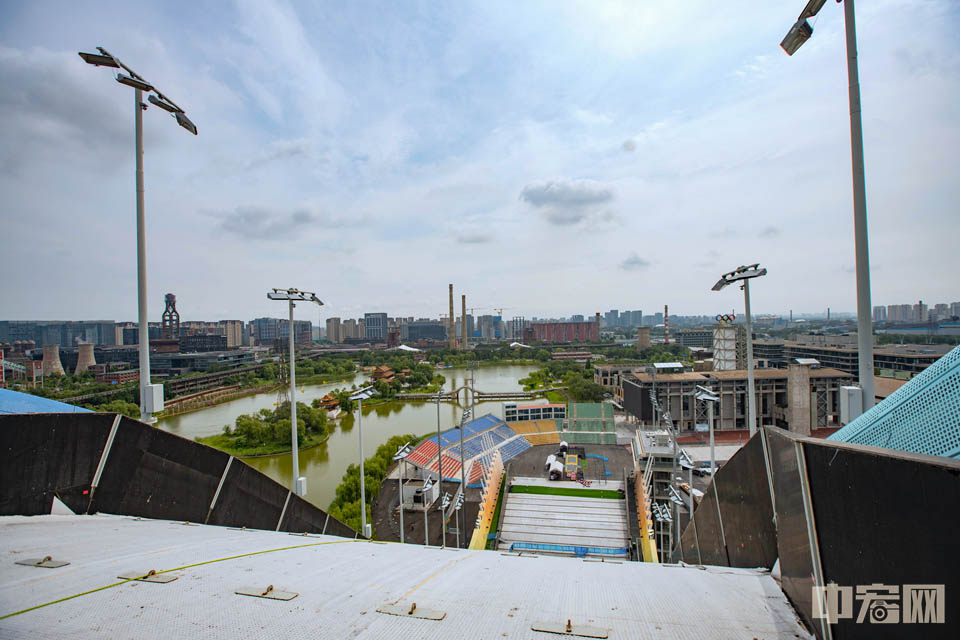

走进首钢园,锈迹斑斑的热风炉与远处的石景山交相呼应,老厂房与当代建筑交错而立,滑雪大跳台在冷却塔的掩映下像一条彩色丝带。一时间,历史与现代,工业文明与活力运动在这里相得益彰。

首钢园标志性建筑 中宏网记者 康书源 摄

首钢园标志性建筑与石景山交相呼应 中宏网记者 康书源 摄

首钢园始建于1919年,为疏解非首都功能、保障2008年北京奥运会首都环境质量、调整首都产业结构,2005年,国家发展改革委批复首钢搬迁调整方案,拉开了中国钢铁史上最大规模工厂迁移的序幕。位于河北曹妃甸、迁安的钢铁基地拔地而起。2010年底,首钢老厂区钢铁生产全部停产,停产后的首钢园像沉睡了许久的巨狮,重新迸发活力,转型成为首钢文化产业园。

2016年5月,北京2022年冬奥组委入驻西十筒仓,成为首钢园区开发建设的里程碑事件。首钢滑雪大跳台更是见证了自由式滑雪选手谷爱凌和单板滑雪小将苏翊鸣在这里先后夺金,成为网红打卡地。

首钢园滑雪大跳台 中宏网记者 康书源 摄

首钢园冷却塔 中宏网记者 康书源 摄

转型为文化产业园的首钢园承接了包括冬奥会、服贸会、中国科幻大会、国际雪联滑雪大跳台世界杯、WTT中国大满贯等重大赛事活动,还有一个月这里即将举办服贸会。走在崭新的首钢园区里,不禁让人感慨,百年首钢,沧桑巨变,如今的首钢园区,已从新中国时的钢铁巨人脱胎换骨为文化创意巨人,成为北京城市更新和产业转型升级的重要标志。

湿地公园下有个亚洲最大地下再生水厂

郁郁葱葱,小溪流水,鱼翔浅底,虫鸣鸟叫,你以为是个湿地公园,实则地下“暗藏”了亚洲规模最大的全地下、封闭式再生水厂——北京槐房再生水厂。

北京槐房再生水厂的地上湿地公园 中宏网记者 康书源 摄

北京槐房再生水厂占地面积约31公顷,采用最先进的MBR工艺将主要处理建筑物布置在地下,地面设计为湿地景观,实现生态景观与污水处理构筑物融为一体,重现了南苑地区一亩泉景观,实现了污水的再生利用及水生态修复。

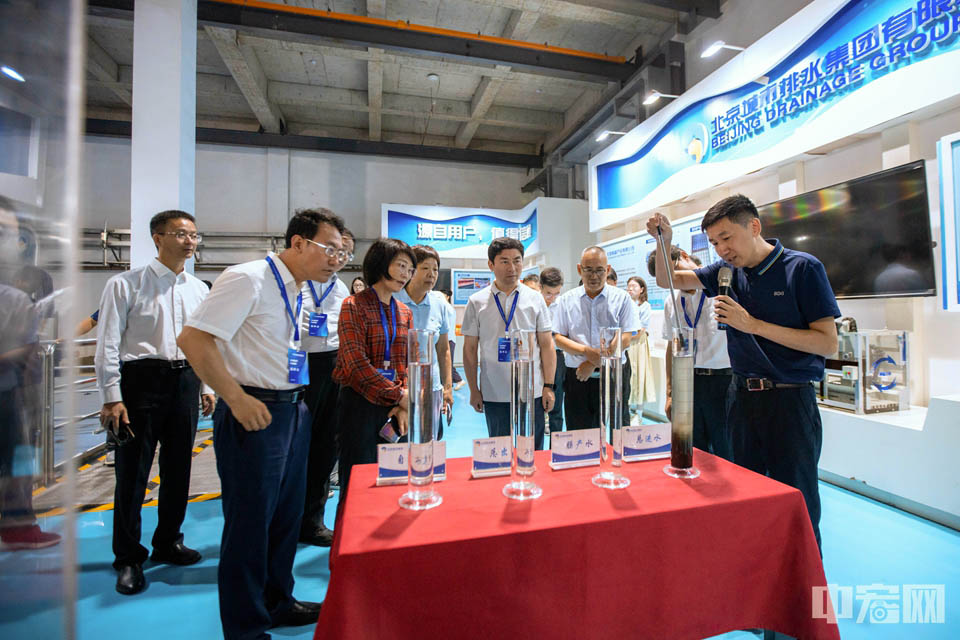

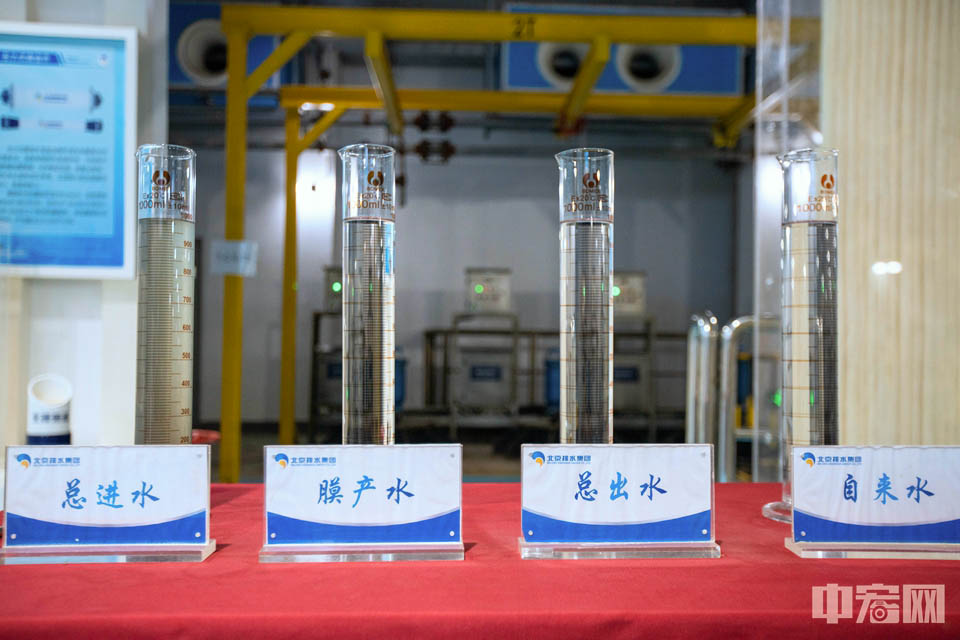

乘车进入地下,一排排污水处理管道正在作业,经过一道道工序的过滤处理,最后呈现的水质干净透彻。

北京槐房再生水厂采用最先进的MBR工艺 中宏网记者 康书源 摄

北京槐房再生水厂工作人员正在讲解污水处理工艺 中宏网记者 康书源 摄

工作人员告诉记者,水厂主要负责处理北京市西南城区的生活污水,处理后的出水可达到国家地表水环境Ⅳ类水体标准,园区里清澈见底的溪水就是经过水厂处理后排出。

污水经过技术处理后的样品展示 中宏网记者 康书源 摄

当记者离开水厂回望时发现,水厂的几个大门都没有什么气派的装饰,远远看上去甚至有些“复古”,如果不是这次的专门走访可能谁也不会想到郁郁葱葱的湿地公园地下竟藏着如此庞大、先进的污水处理系统。

大红门服装城的华丽转身

北京大红门服装城曾是北京乃至华北地区最大的服装批发交易中心之一,很多外地的服装商都会来这里进货,但是随之出现的交通拥堵、环境脏乱差等问题也成为了阻碍北京发展的“大城市病”。随着疏解非首都功能战略的实施,2021年10月31日北京大红门服装城正式关停。关停后的服装城迎来了它的华丽转身,摇身一变成为了南中轴国际文化科技园。

南中轴国际文化科技园 中宏网记者 康书源 摄

南中轴国际文化科技园是丰台区与中关村发展集团发挥合力、统筹推进的首个城市更新产业综合体项目,园区总建筑面积19.5万平方米,融合了“办公+商业+居住”多元业态,提供近10万平方米高品质产业空间、超过2万平方米缤纷商业配套、近500套人才公寓,打造以人为本、绿色低碳、活力智慧的创新社区,建设国际一流“科技+文化”新地标和数字经济新高地。

南中轴国际文化科技园展厅 中宏网记者 康书源 摄

在低碳建设方面,园区能源系统采用“水源热泵+ 地源热泵+ 冰蓄冷+ 能源塔热泵+光伏发电系统”的多能互补模式。在水处理上,采用下凹绿地、透水砖等海绵城市建设措施,高效消纳雨水,成为综合能源应用示范项目。园区获得北京城市更新最佳实践、北京市级文化产业园区、北京市先进低碳技术项目试点等多项荣誉。

老钢厂变身为文化产业园,服装城进化为节能科技园区,湿地公园下“暗藏”亚洲最大地下水厂,北京在以疏解非首都功能的指引下,加快绿色低碳发展步伐,深入实施绿色北京战略,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,为解决城市低碳发展问题提供北京范例。

中宏网版权申明:凡注有“中宏网”或电头为“中宏网”的稿件,均为中宏网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“中宏网”,并保留“中宏网”的电头。