小红书用户@Annie连续排队两晚,只为抢到一只限量款Labubu。她说:“不是因为它值钱,而是我看到它,就觉得被理解了。”一只毛绒玩具,正让无数年轻人彻夜排队、线上秒抢、甚至甘愿溢价数十倍购入——6月10日,一只薄荷皮肤的Labubu在香港拍出108万元高价;99元隐藏款“本我”,二级市场炒到4800元,是原价的整整48倍。疯狂之下,不少人质疑这只是“资本炒作”,但我们看到的是另一个事实:Labubu之所以火爆,是因为它准确击中了情绪,是一种被品牌“读懂”的感受。它唤起了共鸣,也得到了回应。那么问题来了:在新消费时代,你的品牌读懂用户了吗?你的服务,有回应他们的情绪吗?

01 情绪消费走向主流,但“被忽略”的感觉更强了

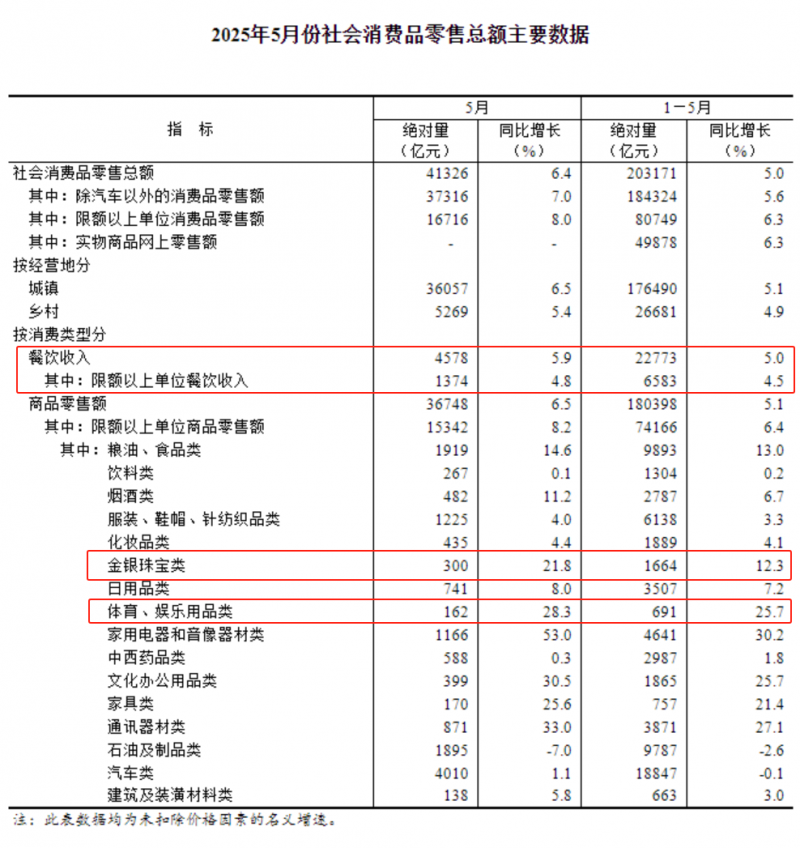

越来越多数据在提醒我们:用户不再只为价格买单,而是为情绪下单。先看一组数据:2025年5月,中国社会消费品零售总额同比增长6.4%,超出市场预期。但进一步拆解结构可以发现,增长最猛的,是珠宝首饰(+21.8%)、体育娱乐商品(+28.3%)、餐饮服务(+5.9%)等具备情绪属性的消费品;反而是服装、日用品等刚需品类增长乏力。

这意味着:打动用户的,不再是“物有所值”,而是“情绪共鸣”。可与此同时,消费者的不满也在积聚——全国消协2024年共受理投诉176万件,同比增长32.6%。其中,服务类问题占比近三成,直播带货投诉尤为突出。一边是情绪价值成为主导,一边是服务质量频频踩雷,情绪消费的矛盾正在撕裂品牌口碑。用户愿意为情绪价值付费,但一旦“感受不到被理解”,反噬也来得更快。在这样的市场环境中,服务早已不只是售后保障,而是品牌与用户情绪链接的第一现场。

02 服务渠道再多,也未必建立起“情绪连接”

今天的品牌做了很多:上线小程序、接入智能客服、搭建会员社群……但在用户眼中,依旧是“你根本不认识我”。比如:

直播间刚咨询完尺码,转到APP又要重问一遍;

投诉过的问题,下一位客服却毫无记录;

明明填写过资料,每次对话还要从头说起……

看似数字化,其实只是流程自动化;表面“智能”,却从来没有真正感知消费者情绪。服务的最大失败,是让用户觉得:“你从来没认真听我说话。”本质上,很多零售企业的服务系统还停留在“渠道建设”阶段,缺乏对用户身份、上下文、历史互动和情绪的统一认知。客服人员像“盲盒机器”,每次应答都像第一次见面——冷漠而低效。在“情绪消费”时代,品牌要意识到:服务系统不只是信息工具,而是情绪感知系统。

03 客户服务,不该只是应答,更要成为“用户感知中枢”

在天润融通的实践中,我们看到越来越多零售企业正在做一件事:把客服系统从“响应工具”升级为“用户感知中枢”。他们关注的不再是“有没有回复”,而是“有没有理解”。以下是真实落地的关键能力场景:

1、客户在多个渠道咨询,客服能迅速识别身份与历史记录

用户前一天在小程序上咨询了退货政策,第二天又通过热线跟进细节。客服无需重复询问,即可看到前次对话内容与操作记录。

背后能力:全渠道身份识别+上下文历史追溯

2、高频问题无需人工,AI自动应答精准快速

直播大促期间,关于发货、尺码、退换规则的咨询激增,AI服务Agent可完成80%以上的常见问题自动回复,平均响应时间缩短70%。

背后能力:AI Agent标准化知识调用+智能推荐

3、客户带情绪投诉,系统可识别并预警人工介入

一位客户在工单中使用“差评”“被骗”等关键词,Agent系统自动识别高风险情绪并实时提醒主管人工接手,避免事态升级。

背后能力:情绪分析建模+智能分流机制

4、客户对话内容沉淀为数据资产,反哺运营

客服对话中的关键词、偏好、痛点被系统抽取分析,用于优化FAQ内容、调整客服话术、甚至反馈产品设计问题。

背后能力:关键词趋势识别+客户画像构建

从“响应型客服”到“洞察型服务”,这些能力,共同支撑起一个目标:让服务成为品牌最敏感、最真实的用户情绪接口。

04 最有温度的品牌,一定是最懂人的品牌

在情绪消费和智能技术共同演化的时代,今天的消费者,不再被动接受,而主动选择那些能“看见他们”“回应他们”的品牌。服务,早已不只是处理投诉的工具,而是品牌与用户之间最敏感、最真实的情绪接口。在每一通对话、每一条反馈中,藏着的是用户的需求、态度,甚至情绪走向。那些能更早识别信号、读懂变化、回应情绪的企业,才能在存量市场中,赢得持续的主动权。天润融通,正在和越来越多零售企业一起,构建这种“有感知力”的服务系统。我们相信,未来最有温度的品牌,一定是最能理解人的品牌。

免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。